介護保険

近年、高齢化が進むにつれ介護ニーズが増加する一方で、核家族化や介護する家族の高齢化、介護による離職などが社会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、高齢者の介護を社会全体で支え合うことを目的に創設されたのが「介護保険制度」です。

40歳になると全ての方が第2号被保険者となり、介護保険料を納める義務が生じます。

(40歳未満の方でも、第2号被扶養者を扶養している場合は特定被保険者となり、介護保険料を納めなければなりません。)

介護保険の対象となる被保険者

-

第1号被保険者65歳以上の者

-

第2号被保険者40歳以上

65歳未満の者

適用除外者

介護保険の被保険者であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。

- 海外居住者(日本国内に住所がない方)及び海外居住者の被扶養者

- 外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の方

- 身体障害者の方で手帳の交付を受け、身体障害療護施設に入所している方

特定被保険者とは

健康保険法附則第7条に規定される、「介護保険第2号被保険者である被扶養者を有する介護保険第2号被保険者以外の被保険者」をいいます。

65歳未満の被扶養者家族がいる場合

※介護納付金は40歳以上65歳未満の被扶養者の分も納めなければならないため、公平に介護保険料をご負担いただくように特定被保険者から被扶養者分の介護保険料を徴収します。

介護保険料と標準報酬

介護保険は強制加入の社会保険です。健保組合に属する40歳以上の被保険者及び特定被保険者は全員介護保険の加入者となり、介護保険料を納めることになります。

40~64歳の被保険者及び特定被保険者の介護保険料は健保組合が健康保険料と併せて徴収し、65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は市区町村が徴収します(原則として年金から天引きされます)。

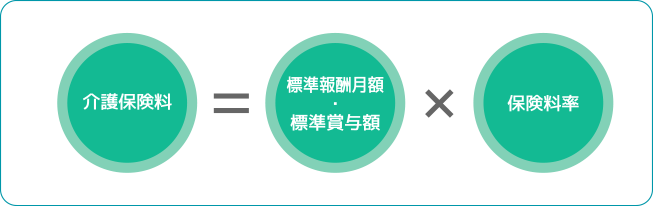

保険料の計算方法

介護保険料は「標準報酬月額・標準賞与額」に「保険料率」を掛けて計算されます。この保険料率は、社会保険診療報酬支払基金から年度ごとに当健康保険組合に割り当てられた介護給付費納付金の総額を、40~64歳の被保険者全員の標準報酬月額総額及び標準賞与額で割って算定され、事業主と折半して負担します。

介護保険の給付サービス

介護保険により受けられるサービスは「予防給付」と「介護給付」の2つに分類されています。

「予防給付」は、支援が必要と認められた人、「介護給付」は、介護が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付です。要支援・要介護認定で、支援や介護の必要な度合いについて、審査・判定されます。

-

予防給付の対象者要支援1

・

要支援2 -

介護給付の対象者要介護1

~

要介護5

介護保険の給付は、現物給付(介護サービス)です。要支援・要介護状態区分に応じて、1ヵ月の支給基準限度額が決定されています。

自己負担額

介護サービスを受けた場合、利用者はその費用の1割(一定額以上の所得がある人は2割)を支払いますが、自己負担額が一定額を超えた場合、超えた部分は払い戻されます。これを「高額介護サービス制度」といい、個人単位または配偶者などの分も含めた世帯単位で計算されます。ただし、保険外利用の分については適用されません。

※介護サービスについてのご質問や要介護認定の申請をする場合は、お住まいの市区町村の窓口へ直接お問い合わせください。